コキアの基本情報

学名:Bassia scoparia

英名:Kochia

科名:ヒユ科

属名:ホウキギ属

分類:一年草

原産地:西アジア、中央アジア

草丈:50~100cm

耐寒性:弱い

耐暑性:強い

適地:日なた

難易度:★(3段階)

コキアは、円錐形の草姿が特徴的な春まきの一年草です。繊細な茎葉が密に茂り、明るくさわやかな印象を与えます。庭に植えると、観賞期間が長く楽しめます。成長してもその美しいフォルムを保ち、何株かまとめて植えると面白い景観ができます。収穫後、刈り取って陰干しして、草ボウキを作るのにも使えます。

コキアはかつてはコキア属(Kochia)に分類されていましたが、現在はバッシア属(Bassia)に属しています。世界各地で野生化しており、日本でもイソボウキの名前で親しまれています。

庭で育てる場合、主に変種のトリコフィラ(ハナホウキギ、B. scoparia var. trichophylla)が人気です。コンパクトで可愛らしい姿勢を持ち、秋には美しい紅葉が楽しめます。花は目立たない淡黄緑色で、雄花と雌花があります。また、畑のキャビアとして知られるトンブリは、本種の中で種子が大きな系統の果実から作られますが、草丈は高く、紅葉しないことに注意しましょう。

コキアの名前で販売されているものには、オーストラリア原産の‘ダイヤモンドダスト’(Maireana sedifolia)もあります。これはクリスマスの飾りとして人気があり、半耐寒性の植物で、コンテナの寄せ植えにも利用されています。また、ヒユ科ホウキギ属がかつてアカザ科に分類されたこともあることを覚えておきましょう。コキアは庭に植えて楽しむ価値のある植物です。

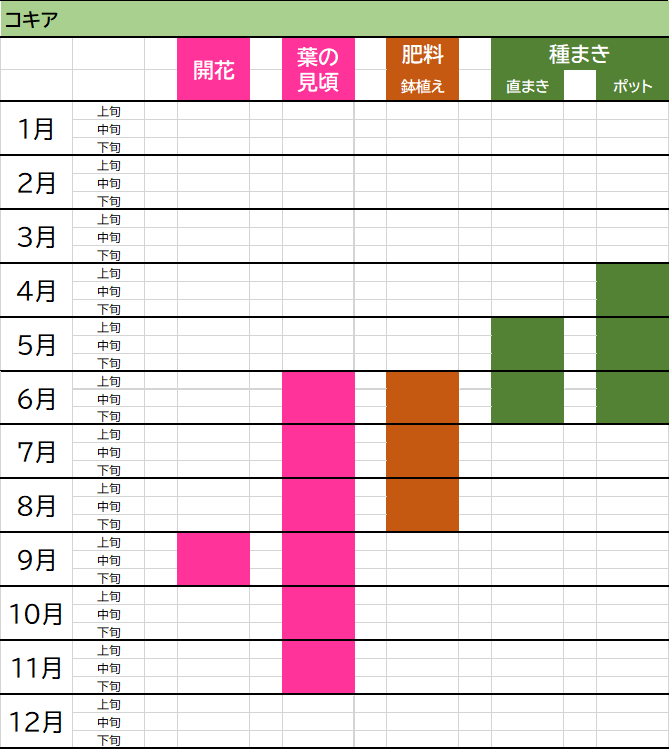

コキアの栽培スケジュール(関東)

コキアの育て方

栽培環境

- ヒペリカムは日当たりを好み、水はけのよい場所で育つ。

- やせた土地でも育つが、肥沃な土地では株が軟弱になる。

- 砂利混じりの場所や砂地のほうがコンパクトな形に育つ。

種まき

- 5月がタネまき適期で、6月から8月の高温期に成長が盛ん。

- 8月下旬以降は花芽が多くなり、伸長がほとんど止まる。

- 晩秋にはタネが実り、株は枯れる。

- 一部の場所ではこぼれダネから毎年自然に生育する。

水やり

- 多湿を嫌い、庭植えではほとんど水やりの必要がない。

- 鉢植えは用土が乾いたらたっぷりと水を与える。

肥料

- ほとんど無肥料でも育つが、庭植えで大株に育てたい場合は6月から7月に数回肥料を施す。

- 鉢植えは6月から8月に月1回置き肥をするか、液体肥料を月3回ほど施す。

病気と害虫

- 病気としては灰色かび病があるが、日当たりが悪い場所や多湿、多肥な環境で発症しやすい。

- 害虫はほとんど見られない。

用土(鉢植え)

- 用土は水はけがよく、弱酸性~中性のものを使う。

- 赤玉土7と腐葉土3の配合土や市販の草花向け培養土が利用可能。

植えつけと植え替え

- ヒペリカムの植えつけは7月から9月に行う。

- 日当たりと水はけのよい場所や鉢やプランターに植える。

- 移植を嫌うため、根鉢を崩さないように植えつける。

ふやし方

- タネまきが一般的で、観賞用には形が良く紅葉の美しい個体からタネを採る。

- さし芽も可能だが、形があまりよくならない。

主な作業

- ほとんど手間がかからず、場所によってはこぼれダネから自然に生育するため、間引きを行い、株数を制限し、日当たりと風通しを確保する。

- 草ボウキを作る場合、8月下旬ごろに刈り取り、陰干しを行う。