ケイトウ:基本情報

学名:Celosia argentea

英名:Cockscomb

科名:ヒユ科

属名:ケイトウ属

分類:1年草

原産地:インド、熱帯アジア

草丈:10cm~2m

耐寒性:弱い

耐暑性:強い

適地:日なた

難易度:★(3段階)

ケイトウは、炎のような鮮やかな花色で秋の花壇を彩る美しい花で、ニワトリのトサカに似た形状から「鶏頭」とも呼ばれます。

セロシア属には60種以上のケイトウが存在し、その中で主に栽培されるのはクリスタータ(C.cristata)やアルゲンテア(C.argentea)などの変種です。

セロシア属のケイトウは、トサカ系、久留米ゲイトウ、プルモーサ系、キルドシー系、ノゲイトウの5つのタイプに分けられ、それぞれ異なる特徴を持っています。

熱帯原産のケイトウは、春に種をまくか苗を植え、夏から秋にかけて鮮やかな花を咲かせます。

一般的にお墓の花としても利用され、頑健で育てやすい植物です。

しかし、蒸れに弱く、密生した葉が風通しを悪くすると花や葉が腐る可能性があるため、適切な管理が必要です。

ケイトウは鶏頭に似た花を咲かせ、炎のような赤やオレンジ色の品種が特に有名です。

花房は球状や羽毛状など多彩な形状があり、多彩な色の品種が存在し、花壇にアクセントを加えるのに最適です。

種まきの適期は八重桜の終了後であり、直根性であるため、鉢や花壇に直接種をまいて後で間引く方法で育てることが一般的です。

また、苗を購入して育てることもおすすめです。

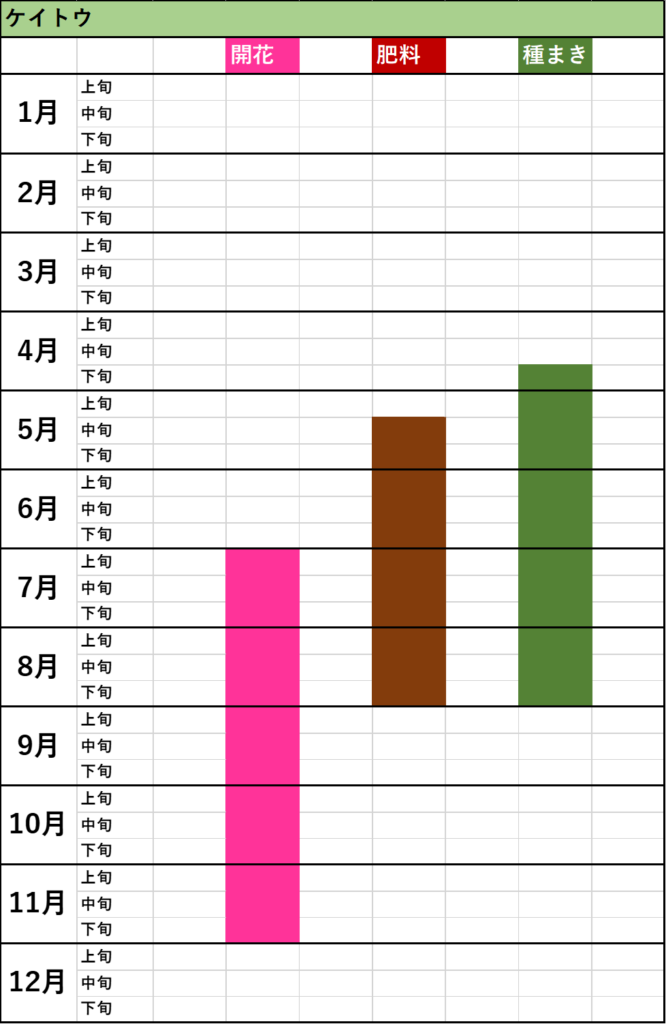

ケイトウの栽培スケジュール(関東)

ケイトウ:育て方

栽培環境

- 日当たりと水はけの良い場所が適している。

- 土質はあまり重要ではなく、やせた土地で堅く小さく育てると見栄えが良い。

- タネの発芽適温は20~30℃で、4月下旬から8月ごろまでタネまきができる。

- 遅くまくほど草丈が低く開花する。

- 品種に応じて、場所やスペースに合った選択をする。

水やり

- 生育初期は根がしっかり張るまで極端に乾燥させない。

- 特にタネまきから苗が小さい間は乾燥に注意する。

- 鉢植えでは乾燥させると下葉が枯れる傾向がある。

肥料

- 庭植えではほとんど肥料は必要ない。

- 鉢植えでは本葉3~4枚の段階から蕾が出るまで月に3回程度液体肥料を施す。

病気と害虫

- 病気としては立枯病、灰色かび病、連作障害がある。

- 日当たりや水はけが悪いとこれらの病気が発生しやすい。

- 害虫としてはアブラムシ、ヨトウムシ、ハダニがあり、乾燥が続くとハダニがつきやすい。

用土(鉢植え)

- 一般の草花用培養土や、赤玉土7、腐葉土3の配合土が適している。

- 少量の苦土石灰を混ぜておくと良い。

植えつけ、植え替え

- 移植を嫌うため、根鉢を崩さないように注意して植えつける。

- タネは光を避けて覆土し、発芽まで新聞紙などで覆う。

- 植えつける際は根を切らないように注意する。

ふやし方

- タネまきが必要で、毎年タネをまいて育てる。

- 自家採種する場合は、良い株からタネを取る。タネは春まで乾燥貯蔵しておく。

主な作業

- 苗の間引きを行い、株間を10~20cm(大型種では30~40cm)にする。

- 分枝の多い品種は20~30cm伸びたときに摘心することができる。

- 草丈の高い品種は支柱を立てるか、株元に土寄せして倒れないようにする。